Ein bautechnisches Phänomen

1. AllgemeinesAuf dem Pyramidengelände in Giza trat ein

bautechnisches Phänomen zutage, das mit unserem bisherigen Wissen nicht mehr

vereinbar wäre, falls es sich bewahrheiten sollte. Wir könnten es mit der

heute zur Verfügung stehenden, modernen Technik nicht erklären. Dies sei

vorweg gesagt. Wegen des besseren Verständnisses werden wir schrittweise

herangehen. Hinweis: Die Fotos hier lassen sich durch Anklicken vergrößern.

Abbildung 4.1:

Abbildung 4.1: Die Nordseite der

Cheops-Pyramide (links im Hintergrund) auf den so genannten

Pflastersteinen (Vordergrund). Rechts davon ist der stabile

Felsuntergrund zu sehen.

Abbildung 4.1 zeigt die Nordkante der Cheops-Pyramide. Im Vordergrund sieht

man die so genannten Pflastersteine, auf denen die Pyramide steht. Im

Hintergrund sind noch einige der schrägen Verkleidungsblöcke zu erkennen,

die ursprünglich die Original-Oberfläche der Pyramide bildeten. Nahezu die

gesamten Außenverkleidungen der Pyramiden von Giza ist im Mittelalter

entfernt und in Kairo (vermutlich) zum Bau von Häusern, Brücken und Moscheen verwendet

worden. Sowohl die Verkleidungsblöcke als auch die Pflastersteine sind aus

hochwertigem weißem Kalkstein. Vor Ort fällt als erstes auf, dass z. B. die

Pflastersteine nicht rechtwinklig sondern schiefwinklig geschnitten sind. In

Abb. 4.2 ist der Fugenverlauf zwischen vier Pflastersteinen zu sehen, welche

übrigens ein Gewicht von einer oder mehreren Tonnen haben. Es gibt kaum

rechte Winkel und zudem haben die Blöcke oft mehr als vier Seitenflächen.

Sie sind quasi ineinander verzahnt, was einen erheblichen Mehraufwand beim

Bau bedeutet haben muss. Dieser technische Aufwand wäre aus baustatischen

Gründen kaum nötig gewesen, da die Pflastersteine ursprünglich eine große

Fläche bildeten und damit seitlich nicht wegrutschen konnten. Abbildung 4.3

zeigt die Nahaufnahme einer solchen Fuge. An der Millimeterskala des

Maßbandes ist zu erkennen, dass die Fugenbreite deutlich unter einem

Millimeter liegt.

Abbildung 4.2:

Abbildung 4.2: Oberfläche einiger Pflastersteine

in ursprünglicher Position. Die Blöcke sind präzise

geschnitten, die Fugen bilden jedoch kaum rechte Winkel

miteinander.

Abbildung 4.3:

Abbildung 4.3: Wie schon vorher bekannt war, sind

die Fugen so fein, dass man keine Stecknadel zwischen die

Blöcke bekommt. Das Maßband dient zur Abschätzung der

Fugenbreite.

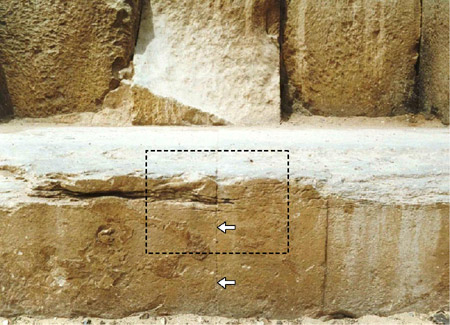

2. Fugenübergreifende Strukturen in Kalkstein

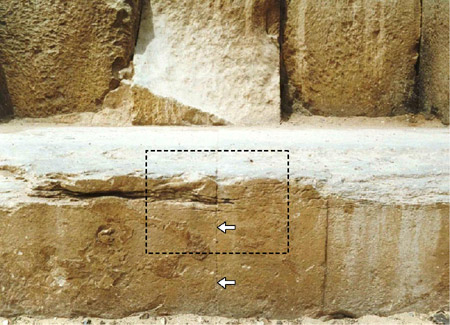

In Abbildung 4.4

ist eine senkrechte Seitenfläche der Pflastersteine zu erkennen, da im

Vordergrund einige Blöcke entfernt wurden. Abb. 4.5 zeigt einen Ausschnitt

aus Abb. 4.4, der aus kürzerer Distanz photographiert wurde. Hier ist ein merkwürdiges

Phänomen zu beobachten. Deutlich sind einige Schichtungen im Gestein

erkennbar. Diese entstanden dadurch, dass über viele Jahre schwächere

Schichten durch Wind und Wetter (Sandsturm) heraus gewaschen wurden. An sich

ist das nichts Besonderes; das Merkwürdige ist nur, dass sich diese

Schichten über die senkrecht verlaufende Fuge fortzusetzen scheinen. Solche

Strukturen werden im Folgenden als „fugenübergreifend“ bezeichnet. Dabei

gibt es keinen Versatz, d. h. keine senkrechte Verschiebung an der Fuge.

Durch die Fuge ist klar, dass es sich um zwei verschiedene Blöcke handelt.

Es sieht so aus, als gehörten diese Blöcke im gewachsenen Fels ursprünglich

zusammen.

Abbildung 4.4: Frontseite von Pflastersteinen an der

Ostseite der Cheops-Pyramide mit natürlichen Schichtungen.

Der Ausschnitt im gestrichelten Rahmen wird im nächsten Bild

detaillierter gezeigt.

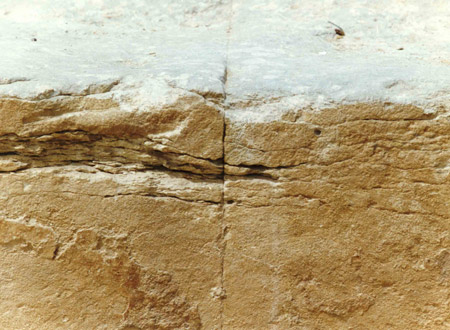

Abbildung 4.5: Wie in Abb. 4.4 aus geringerem Abstand.

Die Schichten sind „fugenübergreifend“ ohne Versatz.

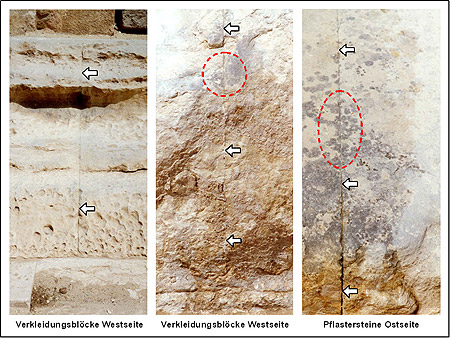

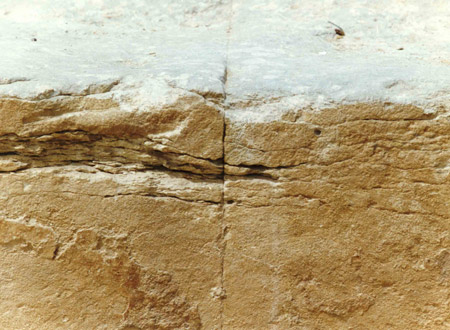

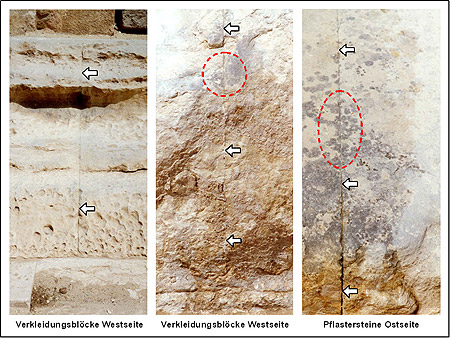

Dieses Phänomen ist auch an den Oberflächen der Pflastersteine und der

Verkleidungsblöcke zu beobachten. In Abb. 4.6 ist links die stark

verwitterte Oberfläche von Verkleidungsblöcken der untersten Lage auf der

Westseite gezeigt. Der Verlauf der senkrechten Fuge ist durch weiße Pfeile

markiert, wie auch in den rechten Teilbildern und nachfolgenden Fotos.

Abbildung 4.6: Links und Mitte: Mehr oder weniger stark verwitterte

Verkleidungsblöcke an der Westseite der Cheops-Pyramide, rechts: Oberfläche

von Pflastersteinen an der Ostseite.

Die gleichen Oberflächen an

einer anderen Stelle der Westseite (mittleres Teilbild) sind weniger

verwittert. Wenn man genau hinschaut, erkennt man im oberen Teil eine graue

Fläche, die sich von einem Stein auf den nächsten fortsetzt (gestrichelter

Kreis). Im rechten Teilbild der Abbildung 4.6 sind auf der Oberfläche von

Pflastersteinen unregelmäßige graue Flecken zu erkennen, die sich ebenfalls

über die Fuge erstrecken (gestrichelte Ellipse). Obwohl diese Fläche von

Menschen (Touristen) begangen wird, handelt es sich nicht um oberflächlich

aufgetragene Färbungen. Zur Erhöhung des Kontrastes hatte ich den

Fugenbereich vor der Aufnahme mit Wasser angefeuchtet. Rechts im Bild ist

der Übergang zur trockenen Oberfläche erkennbar. Auch in diesem Bild scheinen sich die

Flecken über die Fuge hinweg fortzusetzen.

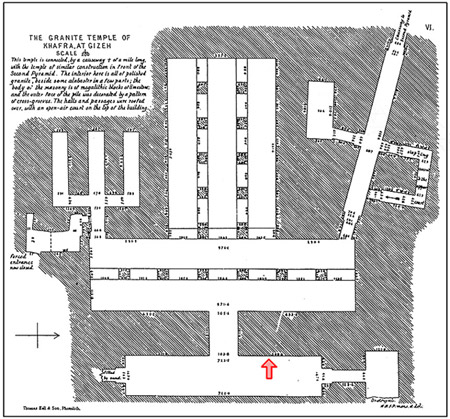

3. Fugenübergreifende

Strukturen in Granit

Während es sich bei Kalkstein (theoretisch) um einen

Oberflächeneffekt handeln könnte, ist dies bei Granit nicht mehr möglich.

Die folgenden Oberflächenaufnahmen von Granitblöcken stammen aus dem

Taltempel des Chefren, der sich östlich der Chefren-Pyramide befindet und in

Abb. 4.7 schematisch dargestellt ist.

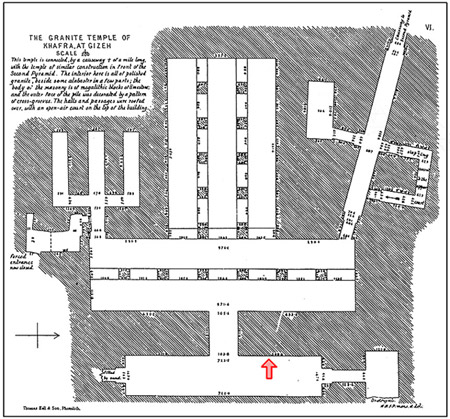

Abbildung 4.7:

Abbildung 4.7:

Grundriss vom Taltempel des Chefren. Der rote Pfeil deutet die Stelle an, wo

die Granitblöcke der Abbildungen 4.8 bis 4.11 aufgenommen wurden. Die

Zeichnung stammt von Sir William Flinders Petrie aus „The Pyramids and

Temples of Gizeh“aus dem Jahre 1883 (Tafel VI in [1]).

Auf der

Zeichnung befindet sich rechts unten der Eingang zum Tempel, so dass man

nach Durchschreiten des Durchgangs den Raum betritt, in dem sich wiederum

rechts die Blöcke der Abbildung 4.8 befinden (roter Pfeil). Tatsächlich

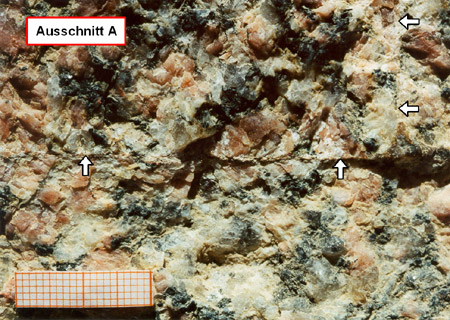

scheint sich auch hier dieses Phänomen zu zeigen. Weiße Pfeile kennzeichnen

den Verlauf der Fugen zwischen den Blöcken. Die rot gezeichneten Rahmen A, B

und C stellen Ausschnitte dar, die in den folgenden drei Fotos in

Nahaufnahme zu sehen sind.

Abbildung 4.8: Wandbereich mit

Fugen zwischen den Granitblöcken im Taltempel des Chefren. Für die

Ausschnitte A, B und C siehe die drei folgenden Abbildungen.

Der

dunklere Block links unten in Abb. 4.8 besteht eindeutig aus einer anderen

Steinsorte. Er ist durch breite Fugen, die anscheinend in der Neuzeit mit

Mörtel gefüllte wurden, mit den anderen Blöcken verbunden. Die übrigen Fugen

besitzen jedoch wieder diesen haarfeinen Verlauf, der selbst aus kurzer

Distanz teilweise kaum zu sehen ist. Es wird jetzt der Bereich genauer

untersucht, in dem sich die drei entsprechenden Granitblöcke treffen (rote

Rahmen).

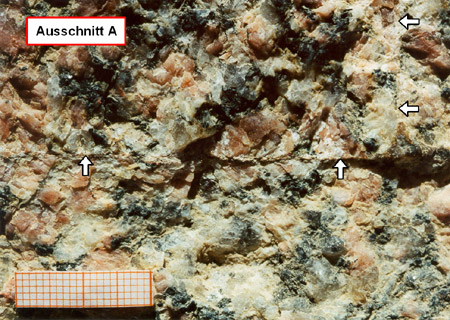

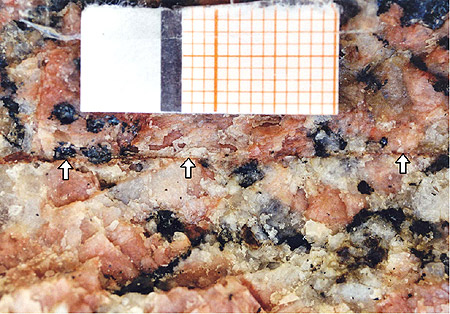

Abbildung 4.9: Ausschnitt A aus Abb. 4.8. Links

unten wurde ein zwei Zentimeter langes Stück Millimeterpapier befestigt, das

als Maßstab dient.

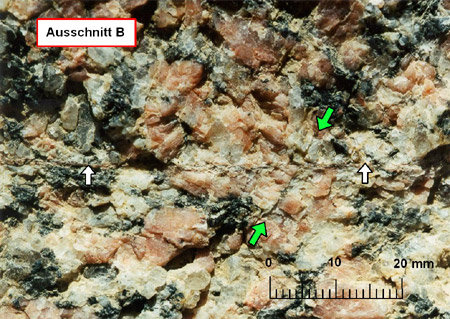

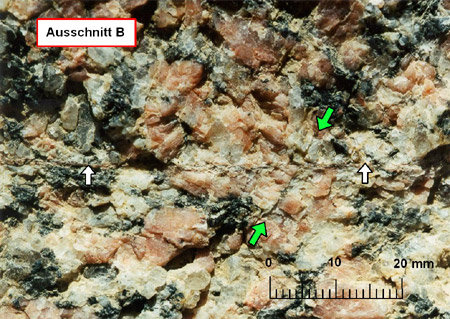

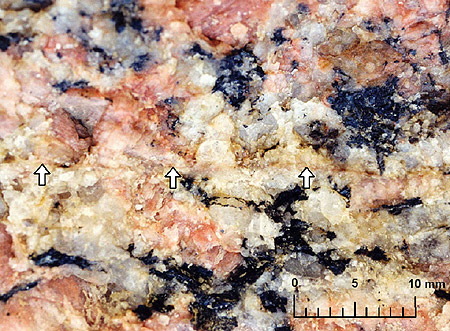

Abbildung 4.10: Ausschnitt B aus

Abbildung 4.8 mit waagerechter Fuge und Strukturen, die sich über die Fuge

fortzusetzen scheinen.

Abbildung 4.11: Ausschnitt C aus

Abbildung 4.8 mit senkrechter Fuge und ebenfalls fugenübergreifenden

Strukturen.

In Ausschnitt A (Abb. 4.9) stoßen rechts auf halber

Höhe drei Granitblöcke zusammen, wobei der Fugenverlauf wieder durch weiße

Pfeile gekennzeichnet wurde. Das Stück Millimeterpapier wurde als Maßstab

befestigt. Wir wenden uns jedoch nach links, wo in dieser und der nächsten

Abbildung 4.10 (Ausschnitt B) deutlich Strukturen erkennbar sind, die sich

über die Fuge fortzusetzen scheinen. In Ausschnitt B gibt es im mittleren

Bereich eine schräg ausgerichtete rötliche Struktur, und zwar sowohl

oberhalb als auch unterhalb der Fuge. Eine geneigt verlaufende Linie im

Granit (grüne Pfeile) setzt sich in der Verlängerung ohne seitlichen Versatz

fort.

Im Ausschnitt C (Abb. 4.11) verläuft die Fuge senkrecht. Auch hier

sind Granitstrukturen erkennbar, die sich über die Fuge fortsetzen. Gehen

wir von unten nach oben, so gibt es unten zunächst einen dunklen Bereich,

weiter in der Mitte einen etwas helleren grauen Bereich und weiter oben

einen rötlichen Bereich. Alle drei Färbungen gibt es sowohl links als auch

rechts der Fuge.

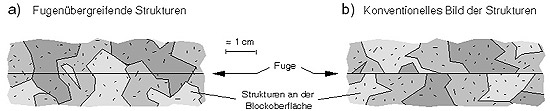

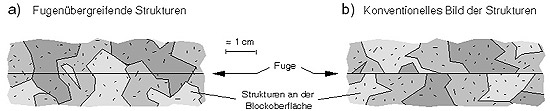

Abbildung 4.12: Stilisierte Darstellung

von Gesteinsstrukturen, z. B. bei Granit, im Bereich einer Fuge zwischen

zwei Blöcken. Im Teilbild a) sind die Strukturen fugenübergreifend, in b)

dagegen nicht.

Zum besseren Verständnis ist dieses Phänomen in Abb.

4.12 noch einmal schematisch dargestellt. Links sind die Strukturen

fugenübergreifend, rechts dagegen nicht. Heute werden Steinblöcke mit großen

Sägen z. B. mit speziellen Sägebändern durchgeschnitten, die einen

Sägespalt von einigen Millimetern Breite hinterlassen. Würden wir die zwei

Hälften eines solchen Blocks wieder zusammenschieben, so würde z. B. eine

schräg verlaufende Linie, wie in Abbildung 4.10, an der Fuge einen

seitlichen Versatz von einem oder mehreren Millimetern besitzen, weil durch

den Sägespalt etwas Material fehlt. Dies ist jedoch in dieser und den

anderen Abbildungen nicht erkennbar.

Es sieht so aus, als seien die

Blöcke quasi ohne Materialverlust durchgeschnitten und in ihrer

ursprünglichen Position wieder zusammengesetzt worden. Davon abgesehen, dass

die alten Ägypter dies nach bisherigem Wissen auf keinen Fall gekonnt haben,

sind selbst wir heute mit modernster Technik nicht in der Lage, dies zu

bewerkstelligen. Die Laser-Technik kommt nicht in Frage, denn ein

Laserstrahl schneidet durch Hitze. An den Granitblöcken sind jedoch

keinerlei Schmelzspuren erkennbar. „Elektronenstrahl-Schneiden“ wäre eine

weitere theoretische Möglichkeit, doch auch diese kommt nicht in Betracht,

da mit dieser Technik nicht metertief geschnitten werden kann. Würde man

Blöcke spalten und die Bruchhälften wieder zusammenfügen, so würden sich die

Strukturen über die Fuge hinweg fortsetzen. Doch auch diese Möglichkeit

fällt aus, da die Spaltflächen vermutlich nie völlig eben wären. Die

Seitenflächen der Steinblöcke in Giza sind jedoch sehr eben.

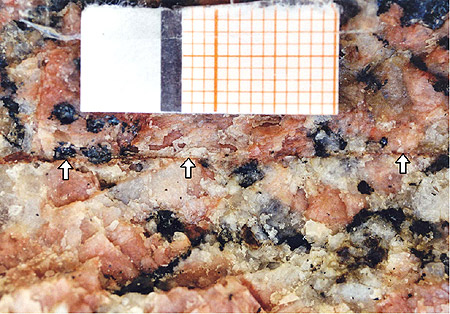

Die

Fotos der Abbildungen 4.9 bis 4.11 und 4.13 bis 4.15 wurden übrigens mit

einer Canon A1 mit Makro-Objektiv und einem eigens dafür hergestellten

Wandstativ aufgenommen. Die Abbildungen 4.13 bis 4.15 zeigen Fugen zwischen

Granitblöcken in stärkerer Vergrößerung an verschiedenen Stellen im

Taltempel des Chefren. Vor einiger Zeit zeigte ich einem Arbeitskollegen an

der Universität die Bilder und fragte ihn (bei Abb. 4.15), wie groß er die

Breite der Fuge einschätzt. Die spontane Antwort war: 100 µm. 100 Mikrometer

entsprechen einem zehntel Millimeter. Lieber Leser und liebe Leserin, Sie können sich anhand

des Maßstabes selbst ein Bild machen.

Abbildung 4.13:

Nahaufnahme einer Fuge zwischen Granitblöcken im Taltempel des Chefren mit

stärkerer Vergrößerung und Millimeterpapier als Maßstab. (Das

Millimeterpapier ist etwas unscharf, da die Schärfentiefe gering war und auf

den Granit fokussiert wurde.)

Abbildung 4.14: Weitere Fuge

zwischen Granitblöcken wie in Abb. 4.13.

Abbildung 4.15:

Eine kaum sichtbare Fuge zwischen Granitblöcken wie in Abb. 4.13.

4. Der mögliche Nachweis

Diese Genauigkeit ist fast unglaublich. Warum

wurde bei Granitblöcken mit mehreren Tonnen Gewicht und einer Genauigkeit

von einem zehntel bzw. ein paar zehntel Millimetern gearbeitet? Die Tatsache

als solche wäre theoretisch erklärbar, indem die Granitblöcke sehr lange und

präzise bearbeitet wurden. (Mit welchen Werkzeugen?) Das Phänomen der

fugenübergreifenden Strukturen – sollte es sich bewahrheiten – wäre

allerdings nicht mehr zu erklären, weil wir selbst heute mit modernster

Technik nicht gleichzeitig großflächig und derart verlustfrei schneiden

können. Die Erklärung, die Baumeister hätten mit Hammer und Meißel oder mit

Steinkugeln als Schlagwerkzeug gearbeitet, wäre damit völlig hinfällig. Ich

sage es ungern, aber sollte das Phänomen bestätigt werden, würde es

bedeuten, dass damals eine Hochtechnologie im Spiel war, die selbst heute

unbekannt ist.

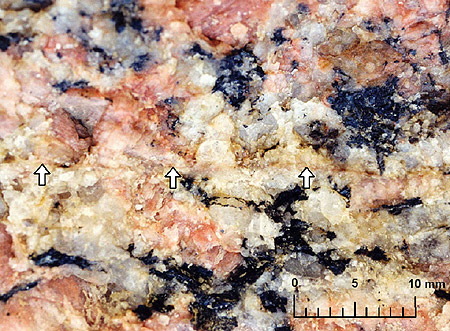

Eine wissenschaftliche Überprüfung ist relativ leicht

möglich. Man braucht nur die Oberfläche im Bereich einer Fuge abzuschleifen

und zu polieren. Dann wären die Strukturen wie bei poliertem Marmor

eindeutig zu erkennen. Eine andere Möglichkeit wäre eine Kernbohrung mit

Hohlbohrer. Man könnte einen zylinderförmigen Kern, der eine solche Fuge

enthält, bohren und herausbrechen, um ihn dann in einem Labor zu

analysieren. (Um in der Wand kein unschönes Loch zu hinterlassen, würde man

von der Außenseite des heraus gebohrten Kerns eine Scheibe abtrennen, um mit

dieser das Loch in der Wand wieder zu verschließen.) Nun wäre es möglich,

z. B. in einem Granitkorn aus dem Bohrkern die Kristallorientierung auf

beiden Seiten der Fuge zu vergleichen. Sollte nicht nur das Material sondern

auch die Kristallorientierung identisch sein, so wäre das der Beweis.

Es

gibt zum Verlauf der Fugen noch weitere Aspekte, doch diese würden hier den

Rahmen sprengen. Nähere Informationen sind im vorgestellten Buch zu finden.